環規院概況

辦公室

黨委辦公室(人事處)

科技發展與國際合作處

計劃財務處

戰略規劃研究所

生態環境管理

與政策研究所

水生態環境規劃研究所

大氣環境規劃研究所

生態保護修復

規劃研究所

生態環境投資與產業綜合研究所

形勢分析與規劃評估中心

生態環境風險損害

鑒定評估研究中心

生態環境規劃與政策

模擬技術中心

生態環境工程咨詢中心

土壤保護與景觀設計中心

碳達峰碳中和

研究中心

黃河生態保護研究中心

重金屬環境風險防控

研究中心

氣候投融資研究中心

減污降碳協同治理研究中心

海洋生態環境管理研究中心

京津冀區域生態環境研究中心

長江經濟帶生態環境聯合研究中心

環境保護稅研究中心

農村環境保護中心

生態環境補償研究中心

生物多樣性與

自然保護地研究中心

美麗中國研究中心

無廢社會創新中心

新污染物與環境健康研究中心

排放交易與減排研究中心

企業綠色治理

研究中心

生態環境與經濟

核算中心

EOD創新中心

生態環境分區管控

研究中心

水生態研究中心

發表日期:2021年07月27日

我院與清華大學在《自然-地球科學》聯合發文

揭示我國PM2.5污染及其健康影響變化的主要驅動力

7月26日,生態環境部環境規劃院(以下簡稱“我院”)與清華大學等單位組成的聯合研究團隊在《自然-地球科學》(Nature Geoscience)發表題為《2002–2017年中國大氣細顆粒物污染及其健康影響變化的驅動力》(Drivers of PM2.5 air pollution deaths in China 2002–2017)的論文,系統解析了2002–2017年間我國大氣細顆粒物(PM2.5)污染及其健康影響的長期變化趨勢及主要驅動因素,定量了社會經濟發展、能源環境政策、氣象條件變化和人群脆弱性等4個方面共8項因素對PM2.5污染和健康風險的影響。我院大氣環境規劃研究所鄭逸璇博士是論文共同第一作者。

當前我國大氣PM2.5污染水平遠超世界衛生組織推薦值,對人群健康造成重要影響。PM2.5污染水平受諸多自然和人為因素共同影響,厘清PM2.5污染變化的驅動因素是科學界和決策者共同關心的問題,對于解析污染來源成因和有效制訂控制策略具有重要意義。氣象條件是影響PM2.5污染的重要自然因素,氣象條件的年際變化可能對PM2.5濃度的長期變化趨勢產生不可忽視的影響。而在人為因素方面,經濟增長導致化石能源消費增加,從而加劇PM2.5污染;政府組織實施的提升能源效率、優化能源結構、污染末端治理等一系列政策措施則會減少污染物排放,減輕PM2.5污染水平;除此之外,PM2.5污染造成的健康損失還受到人口老齡化程度、醫療條件等社會因素影響。因此,PM2.5污染及其健康影響的長期變化是由上述一系列自然和人為復雜因素影響共同疊加的結果。過去已有研究對其中部分因素的貢獻進行了定量分解,但全面厘清各類自然和人為復雜因素對PM2.5污染及其健康損失的影響需要構建自然科學和社會科學深度交叉耦合的技術方法,長期以來一直未能取得突破。

針對上述問題,研究團隊設計出一套大氣科學、環境科學、經濟學等多學科交叉的模型方法,通過耦合排放清單模型、指數分解方法、大氣化學傳輸模型和健康效應模型,揭示了社會經濟系統和大氣環境系統的復雜非線性關聯機制,首次定量分解了經濟水平增長、污染末端治理、能源結構轉型、經濟結構優化、氣象條件變化、人口總量增長、人口老齡化和醫療條件改善等8項主要因素對中國大氣PM2.5污染和健康影響長期變化的貢獻。

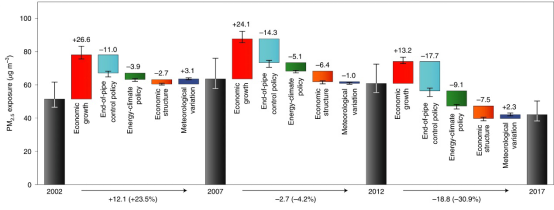

圖 1. 2002–2017年間中國PM2.5暴露的長期變化趨勢及主要驅動因素

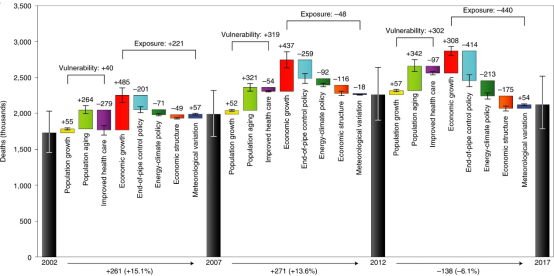

研究發現,2002–2017年間,經濟快速增長導致的化石能源消費激增以及人口總量增長和老齡化程度加劇是致使健康風險增加的最主要因素,分別使PM2.5相關過早死亡風險增加123萬人/年和109萬人/年;推進污染末端治理、能源結構轉型和經濟結構優化、醫療條件改善分別避免了87萬人/年、72萬人/年、43萬人/年的過早死亡風險,是減少人群相關健康風險的最重要因素。2012–2017年間,隨著《大氣污染防治行動計劃》(“大氣十條”)的實施,污染末端治理和能源結構轉型措施力度顯著加強,推動中國PM2.5污染水平和健康風險出現下降拐點。

圖 2. 2002–2017年間中國PM2.5相關過早死亡風險的長期變化趨勢及主要驅動因素

研究首次量化評估了我國PM2.5污染及健康影響歷史長期變化的主要驅動因素,研究結果對于我國制訂下一步大氣污染防治政策、實現空氣質量持續改善具有重要指導意義。盡管近年來我國PM2.5濃度大幅下降,但距離世界衛生組織的指導標準仍有較大差距,且臭氧(O3)問題日漸突出,PM2.5和O3的協同控制迫在眉睫。與此同時,近年來我國人口老齡化的問題日益嚴重,人群對空氣污染的脆弱性逐步增加。因此,未來需采取更為嚴格的清潔空氣措施以保護群眾的公共健康。

隨著治理進程的深入,我國大氣污染物減排已進入深水期,末端治理的紅利難以持續,進一步減排的難度日益增大。研究結果發現,2012–2017年落實“大氣十條”過程中實施的結構轉型措施是推動PM2.5污染水平下降的重要因素。在碳達峰與碳中和重大戰略目標背景下,未來應當以“減污降碳協同增效”為總抓手,加快推動從末端治理向源頭治理轉變,加大釋放能源、產業、交通和用地結構調整的污染減排潛力,加速能源清潔低碳轉型,推動空氣質量長期持續改善。

相關專題:

相關信息:

沒有相關信息

沒有相關信息

相關信息:

打印本頁

綜合信息

綜合信息

京公網安備 11010702002483

京公網安備 11010702002483